Categoría Revista K

La gastronomía y los valores de la Naturaleza

Home Revista K

Artículo de Unai Pascual, publicado en el número 2 de la Revista K

Imágenes: Vicente Paredes

La gastronomía es un vehículo para la conexión entre personas de diferentes culturas. La gastronomía es también un vehículo muy útil para expresar las diversas visiones que surgen de las múltiples relaciones entre las poblaciones locales y lo que éstas entienden por “naturaleza”. Estas relaciones son culturalmente únicas y por tanto insustituibles.

En la primavera de 2016 me encontraba en un restaurante del casco viejo de Donostia junto a un nutrido grupo de investigadores procedentes de diferentes partes del mundo. Estábamos en un ambiente distendido dispuestos a degustar una deliciosa cena tras una jornada de trabajo en común. Recuerdo la anécdota que voy a relatar ya que me tocó el papel de anfitrión al ser el coordinador de un taller internacional de mano de UNESCO.

Esos días de finales de mayo nos reunimos en Donostia para profundizar sobre la idea de los múltiples valores de la naturaleza. Como suele ser el caso, el taller era parte de una serie de iniciativas colaborativas que venía gestándose desde unos años antes. En este caso con la voluntad de dar forma a una idea innovadora que teníamos entre manos sobre un tipo de valor de la naturaleza que, si bien era intuitivamente muy potente, creíamos que era fundamental darle forma teórica, semántica, etc. para entender mejor el porqué de la crisis ambiental actual y así identificar oportunidades para tratar de atajarla. El momento no podía ser mejor. Como decía, llevábamos varios años trabajando una idea que creíamos que tenía un potencial interesante para romper un debate artificial sobre el valor de la naturaleza. Ese fue el contexto general que me llevó a organizar en Donostia este taller internacional con investigadores internacionales de gran experiencia y prestigio en el tema a tratar.

Pero volvamos brevemente a la situación de esa noche primaveral, de temperatura agradable, en compañía de grandes investigadores y mejores amigos y compañeros de fatigas científicas muchos de los cuales nos conocíamos desde hacía tiempo. Sentados ya en la mesa ante el menú, los comensales ya estaban deleitándose y navegando el dilema sobre qué plato principal elegir esa noche, sabiendo de antemano que esa era la primera de varias cenas esos días. Una de las investigadoras, que provenía de Japón, leía minuciosamente la lista de platos de pescado a elegir, mientras me preguntaba incesantemente sobre el significado de las palabras en euskera: legatza, antxoak… Ya sabemos que en Japón la cultura gastronómica es impresionante y qué decir de su gran cultura alrededor de la pesca. En un momento dado me di cuenta que ella no daba crédito a lo que le estaba diciendo sobre los txipiroak bere tintan. En retrospectiva, estoy seguro que al lector le habrá pasado alguna vez el tener que traducir y dar detalles sobre este plato tan nuestro en cuanto a que es muy típico, apreciado y a su vez laborioso. También empecé a darme cuenta de que el resto de los comensales estaban boquiabiertos mientras prestaban una inusitada atención a mis explicaciones sobre los chipirones en su tinta. Prácticamente todos empezaron a asentir al unísono dando a entender que ellos también querían tener la oportunidad de probar este manjar como experiencia de inmersión cultural.

Hasta aquí, creo que esta experiencia es bastante típica y habrá sido repetida en cantidad de ocasiones cuando viene algún invitado de fuera y está en nuestra compañía al querer experimentar nuestra gastronomía. Lo interesante es que esta anécdota fue un poco más allá. La anécdota servía a su vez para hablarles de la cultura de Euskal Herria, y sobre su apreciada gastronomía tanto fuera como dentro, no solo por sus ingredientes y combinaciones, sino también por la conexión con una identidad cultural que mira tanto al interior como al mar, y en este caso a la historia de nuestros antepasados arrantzales (balleneros, bacaladeros, etc.). En resumen, ya estábamos hablando animadamente sobre las conexiones entre nuestra cultura gastronómica y la identidad cultural asociada a nuestras relaciones ancestrales con naturaleza, el euskera, la cosmovisión y mitología vasca, etc. Estas conversaciones se animaron aún más al degustar los chipirones.

Se estaban dando las condiciones perfectas para que surgiesen ideas originales sobre los valores de la naturaleza asociadas a la identidad cultural, el idioma, etc., no solo en Euskal Herria. Compartimos similares conexiones con la gastronomía en todo el mundo. La gastronomía es un vehículo para la conexión entre personas de diferentes culturas. La gastronomía es también un vehículo muy útil para expresar las diversas visiones que surgen de las múltiples relaciones entre las poblaciones locales y lo que éstas entienden por “naturaleza”. Estas relaciones son culturalmente únicas y por tanto insustituibles. También lo son los valores sobre la naturaleza que se asocian indisolublemente con estas relaciones. Por tanto, los valores sobre la naturaleza no solo son múltiples sino increíblemente diversas, expresadas en cada rincón del mundo a su manera. Maneras que dan sentido a su visión del mundo, de su mundo.

Hasta ahora al hablar de los valores de la naturaleza tanto desde las ciencias sociales como en la práctica política, etc. se ha seguido en gran medida en la dicotomía, ese método clasificatorio que implica la división sucesiva de los conceptos en dos (bueno y malo, arriba y abajo, blanco y negro, etc). El pragmatismo como vía para clasificar los valores de la naturaleza, en la filosofía, economía, etc también hemos caído en la trampa de la dicotomía. Seguramente por la decisión errónea de elegir entre “desarrollo” y “medio-ambiente”, o más ampliamente entre favorecer la economía versus favorecer la naturaleza, etc. También podemos recordar esa división entre economía y salud durante nuestra experiencia de la COVID19. Este pensamiento dicotómico lo tenemos enraizado y naturalizado de tal manera que es difícil despegarnos de él. Pero sabemos que dividir todo en compartimentos estancos y más aún dicotómicos proviene de un pensamiento simplista e incluso reaccionario que también nos incita a pensar sobre el bien y el mal, casi siempre de forma falaz.

Los valores de la naturaleza han seguido un curso parecido. Podemos entender, y así sucede a menudo, la naturaleza como un ente u objeto que se encuentra fuera de nosotros para ser usado por el ser humano para favorecer nuestro bienestar. El bienestar de nuestra comunidad, sea cual sea los límites que identifican a la comunidad (nuestra familia, nuestro país, el Planeta…). Podemos profundizar sobre este punto y darnos cuenta que cuando hablamos de la “sostenibilidad” tendemos a simplificar este término como el mantenimiento, a largo plazo, del flujo de los usos tanto materiales (alimentos, energía, etc.) como inmateriales (recreación, arte, inspiración, etc.) que hacemos de la naturaleza. Típicamente, dada la dominación de ideas de progreso económico, también introducimos términos como eficiencia ambiental, optimización de recursos, etc. Esto nos lleva inexorablemente a articular los valores de la naturaleza como valores instrumentales. La naturaleza nos sirve para favorecer nuestro bienestar. Esta visión de los valores de la naturaleza deriva en simplificar los ecosistemas como fábricas de recursos, bienes y servicios de cara a maximizar nuestro bienestar (económico).

Pero el lector podría revolverse y decir que nos guiamos por otros valores que también importan. Si no, ¿dónde quedan ideas sobre los derechos de la madre Tierra, o el derecho de las especies a existir, independientemente de las preferencias del ser humano? Estas ideas expresan un tipo de valor que difícilmente es compatible con los valores instrumentales que acabo de describir. Estos valores de la naturaleza son los llamados valores intrínsecos. Se llaman así porque son inherentes a la naturaleza, independientemente que al ser humano le pueda o no interesar esta o aquella especie, este o aquel ecosistema. Son valores que emanan de la naturaleza y se deben solo a ella, independientemente de nuestras ideas o deseos. Existe un gran debate en el campo de la filosofía sobre los valores intrínsecos. Pero no son abstractos como el lector podría pensar. Están impresos en todas las culturas, religiones, etc. Son valores que comparten espacio con los valores éticos y morales en nuestra relación con la naturaleza, con las especies, hábitats, etc. Muchas personas articulan y actúan movidas por este tipo de valor de la naturaleza. Por ejemplo, muchas personas del movimiento vegetariano comparten este tipo de valores. Reconocen que los valores intrínsecos son fundamentales y son la base para justificar muchos comportamientos en el día a día (que compramos, que comemos, etc).

No es difícil pues pensar que, en nuestra sociedad materialista y consumista, donde la naturaleza es vista con normalidad pasmosa como una fábrica de bienes y servicios, los valores intrínsecos quedan muchas veces sepultados por la voracidad del economicismo. Los espacios naturales protegidos reflejan una hibridación respecto a los valores instrumentales e intrínsecos. Por ejemplo, en la Unión Europea la Red Natura 2000, que engloba un conjunto de más de 27.000 espacios naturales que cuentan con diferentes niveles de protección (alrededor del 18% del territorio de la UE). En Hego Euskal Herria tenemos alrededor de 110 espacios protegidos. Estos espacios tienen una figura de protección para conservar el patrimonio natural y generar nuevas actividades económicas, como el turismo. La conservación de las especies y los hábitats (valor intrínseco) y el fomento económico (valor instrumental) tiene una difícil complementariedad, y no pocas veces surgen conflictos entre los conservacionistas y los desarrollistas. En realidad expresan un conflicto más soterrado sobre la dominancia entre estos dos tipos de valores ante un marco mental basado en la dicotomía de valores: los valores intrínsecos versus los valores instrumentales. Usando un símil conocido y utilizado en las sobremesas, en este conflicto parece como si los adalides de los valores instrumentales tienden a jugar a la mayor mientras los valores intrínsecos no tienen opción más que envidar a la pequeña o plantear alguna otra apuesta que se tiende a ver como farol, aunque no lo sea (llámese alerta ante la crisis ambiental global).

Pero existen otros tipos de valores fundamentales sobre la naturaleza que no encajan en el juego dicotómico (los valores instrumentales vs. intrínsecos). Se trata de los llamados “valores relacionales”. No son los valores de una cosa (el valor de una especie, un ecosistema, etc.) sino son los valores de nuestra relación (típicamente íntima) que tenemos sobre esa cosa. Por ejemplo, y aquí traigo a colación, la anécdota con la que abríamos el artículo. Los chipirones no solo tienen un valor instrumental (como fuente de alimento). Su valor tampoco lo asociamos normalmente con su derecho a existir, ya que los valores intrínsecos suelen expresarse para el caso de especies icónicas (véase los documentales de “la 2”). Diría, que para nosotros el valor de los chipirones refleja algo diferente. Su valor es también cultural. Es un ingrediente de nuestra rica gastronomía donde se articula y expresa una identidad cultural, una relación con el mar, con su historia, etc. Pero lo mismo podríamos decir de un paisaje costero, de una montaña, río, etc. Su valor está en nuestra relación con estos aspectos de la naturaleza. Sin esas relaciones no seríamos lo que somos o lo que creemos que somos.

Los valores relacionales dan otro sentido a la relación con la naturaleza. Tienen que ver con los valores de la custodia, el cuidado, etc. de esa naturaleza que nos hace ser lo que somos. No son valores morales, no son valores económicos. Parece algo abstracto, pero es muy real. Pero por real que sea, estos valores pasan desapercibidos en las políticas públicas. Pareciese que quedan también sepultados por los valores instrumentales, tal y como les pasa a los valores intrínsecos. Los valores relacionales de los arrantzales, de los baserritarras, etc. son reales. Son y están continuamente presentes en la cultura, en la gastronomía, en nuestras relaciones con otras personas.

Los valores relacionales sobre la naturaleza son fundamentales para mantener una relación sana y armoniosa con la naturaleza y con la gente a través de la naturaleza, siendo también cierto que lo que cada uno entendemos por naturaleza no tiene por qué ser exactamente lo mismo.

Este mundo será sostenible si dejamos atrás la hegemonía de los valores instrumentales y utilitaristas de la naturaleza. La naturaleza es más que una fuente de recursos. Somos naturaleza. Somos seres relacionales. Somos cultura. La naturaleza nos hace ser y también hacemos naturaleza. La biodiversidad no se puede entender sin la cultura. Hablamos de mantener y favorecer la diversidad bio-cultural y para esto tenemos que tener presente los valores relacionales de la naturaleza. La gastronomía nos invita constantemente a darnos cuenta que vivimos de la naturaleza, en la naturaleza, con la naturaleza y como naturaleza. Tengámoslo en cuenta.

Con ellas también

Home Revista K

Artículo de Sasha Correa, publicado en el número 1 de la Revista K

Imágenes: Vicente Paredes

La gastronomía vasca se proyecta al mundo como una bandera tejida a mano por mujeres, pero ondeada por hombres. La diversificación del talento en espacios de poder y representación sigue siendo un sonrojante pendiente, mientras que en las aulas de estudio el talento, las expectativas y las conjugaciones de la gastronomía se diversifican.

–¡Aquí mandan mujeres! ¡De toda la vida!

…desplumando ingenio y liderazgo, conjugando recetas, resolviendo menús contra el reloj; improvisando, adaptando elaboraciones y dando respuestas creativas al qué hay para comer hoy… las mujeres se lucen.

Pero a casa.

Amonas y las amatxus mantienen vivo un legado trasegado de generación en generación. Dentro de cierto imaginario colectivo, son reconocidas la voluntad forjada en hierro y al pie del fogón con la que resguardan la herencia que configura la nación gastronómica que tanto enorgullece a quienes habitan este territorio. En la cocina del hogar se han refugiado durante siglos, con margen de movimiento para organizar las cosas a su manera y para, ejerciendo un mando que si bien no es siempre elegido, las hace fuertes: si el otro no come (en este caso de su mano) no trabaja y, por tanto, las necesitan.

“Sin ellas, no estaríamos aquí”: consigna recurrente en palabras de hombres como los que seguidamente dan la cara por la conjugación de elementos que hace de este lugar una cuna singular de talento culinario, fuente de tradición, innovación y vanguardia.

Que a boca llena se diga que el País Vasco es un matriarcado, a cocineras como Amaia Ortuzar les llena de asombro. El ¿poder? que se le reconoce a muchas mujeres se restringe a una responsabilidad que todavía se da por sentada; a una carga asociada a cuidados básicos sin dueño, pero sí con género recurrente, asumida históricamente por mujeres –¿si no quién?–, a sabiendas de que sin verdadera autoridad y prestigio; sin capital económico, político y social, sin igualdad de acceso y oportunidades, el supuesto dominio de las mujeres difícilmente corresponde con la utopía del matriarcado, por más cariño y agradecimiento que reciban a cambio. La gastronomía vasca, en ese sentido, se proyecta al mundo como una bandera tejida a mano por mujeres, pero ondeada públicamente por hombres

“En el paleolítico quizá habría matriarcado”, añade Ortuzar. “Que las mujeres vascas tengamos fama de carácter fuerte o seamos manduconas quizá sea cierto, pero… ¿matriarcado? No lo veo. En gastronomía no somos muchas y es complicado. La costumbre sigue siendo que las mujeres nos dediquemos a la familia y no siempre es compatible con trabajar en la hostelería; si no es por la ayuda de abuelas o de gente de la que uno va tirando, no se puede. Un hombre ni se plantea estas cosas, ellos hacen las horas que hagan falta, pero “donde el trabajo se paga”, refiere quien ha impulsado el Ganbara, en la parte vieja de Donosti, desde 1984. “Cuando me llaman dama de la gastronomía vasca, me parece como de broma. Pero soy optimista, las nuevas generaciones están dando caña”, añade complacida de saberse rodeada por gente talentosa, entre la que incluye a Rebeca Baraika (Galerna), Nagore Irazulegi (Baskoak), Cynthia Yaber (Arzak), Eva Arguiñano, Maider Larrañaga (Arteaga Landetxea), Jaione, Oihana y Maialen Gaincerain (sidrería Zelaia), Arantza Ayala (Laia), Bella Bowring (Gerald’s), Estela Velasco (Kokotxa), Ane Lore (R), Maite Mujika (Zazpi) o Cynthia Pereira (Arenales), entre otras.

Tatus Fombellida, que tanto ha sido “la primera o la única mujer en” respeta la tradición y no se pelea demasiado con ella, incluso frente a paradojas como que existan sociedades gastronómicas donde la mujer ni puede cocinar ni ser socia. Son lógicas de otra época, cree, “y es lo que hay”. Le da valor al acervo cultural enraizado aquí, sin sentirse nunca extraterrestre en tierra de hombres, sino lo contrario: plena, contenta y satisfecha con haberlo darlo todo en eso que tanto disfrutaba, como era ocuparse del mundo de la sala, orgullosa de ser una gran perfeccionista y hasta “romántica”. Recuerda haberse sumado a las filas de la Nueva Cocina Vasca como consecuencia de que invitaran a su padre Antonio Fombellida (de Panier Fleuri, en Rentería) a las reuniones donde se gestaron valores transformadores para la época, “en favor sobre todo de que se compartiera el conocimiento”. “Un día él no pudo ir y me mandó a mí: me gustó tanto que seguí participando y fue una experiencia magnífica”, cuenta la otrora capitana de su propio Panier Fleuri, en Donosti. La ausencia de chicas en cocina es entendible, considera, “es realmente complicado, aunque en el País Vasco se veía sobre todo a mujeres en las salas de los restaurantes. De Burgos para abajo, esto estaba mal visto”.

Diversidad que mola

“Las mujeres son buenas cocineras, pero no buenas chefs”, declaró el icono de la cocina francesa Paul Bocuse a la revista People en 1976, para luego añadir, en 1993: “Las mujeres cocinan como nosotros en nuestros inicios. Ellas hacen la cocina que las mamás transmiten a sus hijos y a sus nietos”. Décadas más tarde, entre la veintena de proyectos con distinción Michelin en el País Vasco, donde la Nouvelle cuisine de Bocuse inspiró a la Nueva Cocina Vasca, cuesta encontrar a mujeres. ¿Dos, quizá?. Elena Arzak. Y Zuriñe García, jefa de cocina en Andra Mari, aunque el relato oficial del establecimiento reza: “Hoy es Roberto Asúa –hijo de Patxi– quien guía el diario transcurrir del Andra Mari”. Pero no es una excepción. En el estado español los restaurantes con estrella Michelin dirigidos por una mujer no superan el 10%. La salida de Carme Ruscalleda dejó a los tres estrellas (que hoy son 15) en manos de un mismo género, lo que sorprende en medio de un acuciante reclamo colectivo.

“Euskadi luce un cielo lleno de estrellas Michelin”, titulaba la redacción de la COPE en Bilbao la noticia con la que, en noviembre de 2023, destacaba la posición de la comunidad vasca. “La hija de Arzak se ha referido a la brecha de género que existe en la alta cocina. Admite no sentirse desplazada como mujer, pero insiste en que sigue siendo una dificultad: “Hay una realidad que es que somos minoría, pero hay nuevas generaciones de mujeres que vienen por detrás pisando fuerte”, añade la nota, donde la chef que hoy sostiene las distinciones del restaurante otrora encumbrado por Juan Mari Arzak y cuyos méritos propios son todo menos cuestionables, aparece como “hija de” cosa que a jóvenes como Alejandra Antón les resulta molesto. Asistir de forma digital a la gala Michelín le revolvió la cabeza: “Veía aquello y pensaba, wow, solo hay chicos. Sentía frustración, viendo como las pocas mujeres que aparecían son, de alguna manera, esposas de, hijas de… Pero me llenaba de motivación pensar que en el futuro pudiera llegar yo a estar en algo así, ganando espacios propios no sólo por los premios como tal, sino porque aportar referentes es importantísimo”.

El patronato de su casa de estudios, el Basque Culinary Center, de donde se graduará en Gastronomía y Artes Culinarias, resulta igualmente llamativo. Fundado en Donosti en 2009, sigue incluyendo solamente a hombres entre los cocineros vascos que integran esta instancia de dirigencia (con la excepción de Elena Arzak): Pedro Subijana, Karlos Arguiñano, Eneko Atxa, Hilario Arbelaitz, Diego Guerrero y Martín Berasategui, además de Juan Mari Arzak y Andoni Luis Aduriz como fundadores.

“Parece que hubiera ámbitos solo para mujeres, como si fuéramos una clase aparte, y luego espacios normales, reales, donde el chef es hombre”, añade Alejandra.

En octubre de 2023, asistió como alumna a Gastronomika, a donde solía ir con sus padres (a cargo de La Chistera, en Soria): “Para mí era el evento del año. Ahora siento tristeza cuando el auditorio se llena con ponentes famosos (los mismos de siempre) y se vacía cuando expone gente joven. Hay tan poca diversidad… Cuando fui, solo vi a Elena Arzak y esto no corresponde con lo que muestran las aulas en las que estudio, donde nos repartimos hombres y mujeres a partes bastante iguales y nos reconocemos de tú a tú. Se ha quedado un poco oldschool al no representar otras inquietudes o vínculos con la gastronomía”. Sus compañeros de clase le preguntaron a quién hubiera incluido en el programa de Gastronomika de haber podido: “No tenía tantas respuestas como me habría gustado”, confiere reconociendo que prefiere no opinar en público sobre estos temas, pues se ha vuelto demasiado sensible: “Se tacha fácilmente a la gente, pero es verdad que arrastramos la estela culinaria de un movimiento 100% hombres, que viene de la Nueva Cocina Vasca y elBulli. Cuando hablamos de gastronomía, sin embargo, el cuadro de personajes cambia”, apunta entusiasmada: “La gastronomía como tal es diversa y la diversidad mola mucho”.

Ampliar la mirada

“La mirada no es una percepción física sino semántica; lo que se construye a través del significado que se da a las cosas, por medio de percepciones sobre qué es adecuado, qué tiene valor, qué es grande, qué es pequeño, qué resulta inadecuado, valioso, importante, etc. Es un mecanismo básico para articular el mundo, para ordenarlo, para entenderlo” (Goikoetxea, Lujanbio, Rodriguez, Garai; 2020).

Entrenar la mirada para percibir distinto, interpretar y significar de otra manera es parte de la discusión sobre perspectivas de género. Y esto, en gastronomía, pasa por diversificar cómo se valora la creatividad, qué entendemos por influencia o por “prestigio o impacto”, sobre todo si entendemos que la gastronomía es un ecosistema donde interactúan profesiones y perspectivas diversas entre las cuales el fine dining es apenas una pequeña atalaya. Trascender los marcos tradicionales de reconocimiento es parte del proceso, como comparte el escritor Harkaitz Cano, para quien, si un referente con fuerza para legitimar no hace bien su trabajo, tendrá que hacerlo otro. Sin excusas. Ni siquiera aquella que reza “es que no hay”, cada vez que alguien pregunta, por qué no hay mujeres “influyentes” ni en este, ni aquél y ni ese otro espacio de poder, debate o exposición.

Con facilidad, el feminismo se (mal) entiende como una cosa de mujeres, por y para mujeres. La sola mención feminismo asusta o aburre, a pesar del sentido que tiene abordarlo como causa colectiva en pro de la igualdad.

“Entiendo que el papel de la mujer en este respecto es distinto, pero nos implica a todos”, refiere Harkaitz Cano, desde una perspectiva en principio de outsider, pero no tanto: imposible no salpicarse de gastronomía en el País Vasco.

“En literatura no vamos tan mal: no porque estemos bien, sino porque somos cada vez más conscientes de la brecha que ha habido, la que hay y de cuánto hay por hacer”. En 2017, la Bienal Internacional de Arquitectura de Euskadi Mugak convocó en el Palacio Miramar a cuatro escritores para hablar sobre “la ciudad”: Bernardo Atxaga, Fernando Savater, Harkaitz Cano y Ramon Saizarbitoria. El autor de Twist preguntó porqué no había mujeres en el panel. Le dijeron que lo estaban intentando y sin embargo: “Terminamos siendo cuatro señores hablando de arquitectura y literatura, algo transversal que interesa a todos. No me hizo sentido, más bien fue esclarecedor, un antes y un después. Ahora creo que lo mejor es no ir, apartarnos o escuchar según el caso. Dejar tu sitio de privilegio, dar nombres de otras personas que pueden cumplir mejor la función en ese momento. O ir en modo de escucha. Todos tenemos nuestro ego, pero quizá haya que hacer un ejercicio para notar los privilegios que hemos gozado y contribuir con cambios”, comenta sabiendo que no es sencillo. “Posiblemente haya que ser menos amable y más contundente”.

“Si un ente no ha conseguido paridad en 2023, en un mundo global con tantos restaurantes, cocineros y cocineras, estando todos al corriente de todo, interconectados y con acceso brutal igual la labor no se ha hecho tan bien”. La paridad debería estar naturalizada: “y si al principio cuesta, habrá que esforzarse”, reparte el escritor, para quien resulta fundamental asegurar referentes que reflejen distintas posibilidades e inspiren a quienes se desarrollan en cualquier carrera.

Y aquí una confesión de parte: trabajo en Gastronomía desde hace casi 20 años, viendo muy de cerca los entresijos que se cuecen alrededor de la alta cocina en distintos países del mundo. Escuchando a Harkaitz, me pregunto: ¿Qué pasaría si “los chefs” dejaran de participar o avalar eventos que no estén balanceados o si contribuyeran con la inserción de otros talentos; si ampliaran los referentes o propusieran, activamente en su lugar, a mujeres como las que ciertamente hay, pero no se conocen o manejan otro tipo de lenguaje culinario? Alguna placa tectónica ya se movería… La ausencia de mujeres, en cualquier caso, no se resuelve sola. Y las cuotas, que si bien empujan porquesí, traen a veces consigo el problema de la tokenización: ¿o acaso contar con una mujer en medio de ocho señores resuelve el asunto? Tatus Fembellida nunca dudó de su talante y sin embargo dice: “cuando empezaron a buscar a “mujeres” para completar paneles, me entró la duda”. Lo mismo han experimentado Amaia Ortuzar y Alejandra Antón, quien cuenta: “En un concurso de Arcos para alumnos de BCC, participamos unos 10 chicos y 3 chicas, entre las cuales solo yo llegué a la final. ¿Estoy aquí porque realmente lo hice bien o porque la marca necesitaba una chica?, pensé. Sé de dónde vengo y valoro mi trayecto, pero me vi confundida. Todo esto nos genera más inseguridades”, lamenta como consecuencia de sentirse vista como mujer y no como chef.

“Si el objeto de las políticas públicas fuese realmente dar poder a las mujeres a impulsar la desfamiliarización, se daría mayor autoridad, prestigio y capital económico a las mujeres. La igualdad no sucede, hay que establecerla. (Goikotxea, et al., 2020).

Mujeres universales

Dar de comer a la familia es tarea de mujeres hasta que hay público delante. La cocina, como la costura o la peluquería, son cosas de chicas hasta que se convierten en algo más, y entonces hablamos de alta cocina, alta costura o de estilismo.

“Para cambiar estas costumbres hegemónicas es necesario modificar, de entrada, nuestra consideración hacia los asuntos gastronómicos y reconocer en ellos una cuestión de significación global y cotidiana, ética y política”, (Innerarity, D; Luis, A. 2012).

Pero no es fácil. A veces, todo cambia a lo Gatopardo, para que nada cambie y quizá por eso, si bien antes había solo cocineras (anónimas) ahora abunda lo contrario, dada la visibilidad adquirida por el fenómeno de la alta cocina, con sus flashes, premios y rankings. Cuando algo empieza a suponer dinero, poder o aplauso, aparecen ellos. Por tanto, además del reparto en el trabajo doméstico y el reto que supone la desfamiliarización del trabajo, la igualdad en el acceso a la notoriedad debe considerarse. Quienes hoy se forman con ilusión de insertarse en el sector de la gastronomía, o recién incursionan, merecen encontrar posibilidades para ser valorados más allá de los cánones con los que, en el pasado, se definió lo que era relevante, innovador o destacado. ¿Por qué tendrían acaso, las mujeres que han comenzado a multiplicarse en las aulas (o cualquiera) que acudir al lenguaje posesionado por hombres en las últimas décadas, pudiendo elegir qué tipo de cocina hacer o qué tipo de idioma hablar para conectar con audiencias que son distintas a las que cabalgaron los grandes de la vanguardia española que tanto rompieron esquemas para otrora proponer unos distintos, que hoy a su vez se pueden romper? Diversificar es preciso. Entender que la gastronomía no es sinónimo de alta cocina ni de cocina a secas debería venir asociado a la incorporación de talentos en marcos de representación desde la huerta a la mesa, con la libertad para convertir a la alimentación en un verbo declinado en plural.

Como suele decir la periodista Lakshmi Aguirre, “si la vida cambia, cambia la gastronomía”. En tiempos de enorme transformación, buscar en el presente a mujeres que encarnen los códigos de otra época, donde solo eran hombres los que se adiestraban en un estilo concreto, es tan absurdo como introducir a fuerza de Photoshop o IA a mujeres en postales blanco y negras. El presente espera ser conjugado de maneras que no seamos capaces de avecinar, proyectado desde miradas abiertas a talentos diversos, o a posibilidades que lleven a imaginar lo que no existe y a salir a buscarlo. O a ver con ojos despiertos lo que hasta ahora no se ha valorado de la misma forma. Parece, no obstante, que para que una mujer pueda siquiera atreverse, debe ser tan grande como Maialen Lujanbio, Garbiñe Muguruza o Elena Arzak. Todo o nada. Y son muy pocas las mujeres consideradas como seres universales, como referentes de toda una comunidad, quizá porque “las dificultades que encuentran en la esfera pú - blica no son textuales sino contextuales”, como advierte Uxue Alberdi, en Reverso (2021. Kontrako eztarritik, 2019): “un libro que sería sobre bertsolarismo –y no sobre mujeres y bertsolarismos– si las mujeres fuésemos seres universales”.

“No importa mucho qué postura adoptes como mujer, si te adentras en un territorio tradicionalmente masculino” decía la escritora y catedrática Mary Beard. Los mecanismos limitantes se activarán automáticamente. “Muchas mujeres públicas se tratan de espantar la palabra “mujer” como si fuese una “mosca borriquera” –añade Alberdi–, para que no las reduzcan a la categoría subordinada, porque prefieren ser un Shakespeare puro antes que una Woolf rabiosa” .

–¿Y quién no?

¿Quieres recibir la Revista K? Completa el formulario que encontrarás en este enlace.

Gastronomía vasca: Entrevista al notario de la red

Home Revista K

Artículo de Dani Lasa, publicado en el número 0 de la Revista K

Imágenes: DALL·E 2 (OpenAI)

¿Cómo describe chatGPT la aportación de nuestra gastronomía a la sociedad?

En la sociedad de la información en la que vivimos es probable que el mayor confidente del individuo resulte ser durante gran parte de su tiempo su buscador predeterminado. A él acude cuando busca consejo. Y, la verdad, ha aprendido a confiar en este proveedor de respuestas, si bien aún elabora cierto ejercicio crítico para asegurarse de no formar parte de una cadena de bulos o información no contrastada, por lo que aún practica cierta función notarial sobre sus afirmaciones.

No obstante, parece ser que estos buscadores también se enfrentan a su ocaso como los habíamos conocido. Presenciamos el nacimiento de formas integradas de información que pueden llegar a generar conversaciones con motores de búsqueda y “optimizar” precisamente respuestas ofreciendo al internauta un material más ”curado”. Esta tecnología, la nueva revolución de la información, ofrecerá al ser humano respuestas detalladas sobre ilimitados temas aplicando la Inteligencia artificial. Promete utilizar K - #0 83 una narrativa coherente, rechazar solicitudes no apropiadas y analizar premisas inconsistentes. Desarrollado por humanos a partir del sinfín de datos de la red, utilizará algoritmos complejos para analizar millones de textos y tejer nuevas afirmaciones. Será a la vez nuestro Watson y nuestro Murakami virtual.

Sin embargo, parece haber partes a revisar en esta ecuación. Los algoritmos u operaciones matemáticas que gobiernan los protocolos del detective escritor integran un lenguaje con un principio binario muy simple. Y aceptémoslo, están tremendamente condicionados por la orientación de sus promotores; por sus aciertos y por sus errores. Hablamos por tanto de una arquitectura con cierto nivel de inconsistencia.

Aunque parezca mentira, existen empresas auditoras del algoritmo que pretenden precisamente evaluar la calidad o la validez de las respuestas ofrecidas por los motores de tratamiento de datos. Hoy, que muchas de las decisiones a escala global se toman a partir de estos algoritmos, debiera ser entendible que estuvieran sometidos a algún tipo de control. Aunque se nos haga difícil de creer, los gobiernos toman decisiones sobre la asignación de recursos públicos, la oferta de trabajo público, la asistencia a personas sin hogar o a menores en riesgo a través de la aplicación de algoritmos. En el sector privado de la salud, la planificación de recursos y el cribado de personas en urgencias se hace también habitualmente aplicando los mismos protocolos.

¿Y qué normas siguen estos algoritmos para decidir las respuestas? Pues parece ser que estas prácticas de auditoría no son habituales, por lo que el criterio o la linea editorial de estos motores obedece a órdenes que permanecen ocultos a nuestro conocimiento. Sin un mecanismo que demuestre la ingenuidad del algoritmo, el intercambio con la red debe entenderse como un salto de fe, la aceptación de una nueva doctrina. Y hoy, creer cuesta más.

Partiendo de esta premisa, hemos pedido a ChatGPT, un robot de inteligencia artificial, un microanálisis de los momentos clave que explican el nacimiento del ecosistema de la nueva cocina vasca, su evolución, y su posible transformación como agente de cambio en la recuperación de sistemas alimentarios prósperos, alineados con los objetivos de desarrollo sostenible.

Nosotros aún contamos con la ventaja de haber vivido muchos de los momentos a los que responde, si bien el futuro, como todos, lo imagina. Pero seguramente el algoritmo nos sobrevivirá sea cual sea su forma. Hoy podemos permitirnos hacerle apuntes, mañana es posible que alguna ley nos lo prohiba.

¿Qué factores hicieron posible que Euskadi se convirtiera entre finales del siglo XX y comienzos del XXI en una potencia gastronómica reconocida hasta estos días?

ChatGPT: El éxito del País Vasco como potencia gastronómica reconocida en todo el mundo en el período de finales del siglo XX y comienzos del XXI se debe a una combinación de factores humanos y naturales, entre los que cabe subrayar.

1) Creatividad e innovación culinaria: La cocina vasca siempre ha sido conocida por su creatividad e innovación en la elaboración de platos. Los chefs vascos han sido pioneros en la utilización de ingredientes locales y técnicas culinarias modernas para crear nuevas recetas y experiencias gastronómicas únicas.

2) Formación de los chefs: La formación de los chefs vascos resultó fundamental para el éxito de la cocina vasca. Muchos de los chefs de renombre pasaron por escuelas de cocina vascas de prestigio, como la Escuela de Hostelería de San Sebastián, que ofrecía una formación de alta calidad en técnicas culinarias y gestión de restaurantes.

3) Promoción turística: La promoción turística del País Vasco como destino gastronómico de primer nivel fue una estrategia clave para su éxito en este campo. Organismos públicos y privados trabajaron y siguen trabajando juntos para promover la gastronomía vasca, lo que ha llevado a un aumento del turismo culinario en la región.

4) Espíritu emprendedor: El espíritu emprendedor y la voluntad de asumir riesgos también han sido importantes para el éxito de la gastronomía vasca. Muchos chefs y empresarios locales han abierto restaurantes innovadores que han contribuido al reconocimiento internacional de la cocina vasca.

5) Trabajo en equipo: Por último, el trabajo en equipo entre los chefs, los productores locales y otros actores del sector gastronómico ha sido fundamental para el éxito de la cocina vasca. La colaboración y el apoyo mutuo han permitido a los chefs trabajar con ingredientes locales frescos y de alta calidad, lo que ha llevado a la creación de platos excepcionales.

En resumen, el éxito del País Vasco como potencia gastronómica reconocida en todo el mundo se debe a una combinación de factores humanos y naturales. La creatividad e innovación culinaria, la formación de los chefs, la promoción turística, el espíritu emprendedor y el trabajo en equipo han sido fundamentales para su éxito. Además, la riqueza de los recursos naturales del País Vasco, como su agricultura, ganadería y pesca, su geografía y su cultura, han sido aprovechados sabiamente por los actores del sector gastronómico de la región.

Dani Lasa: La constitución oficiosa de un gremio organizado o comunicado de profesionales acordó y sostuvo una apuesta por ser herramienta de desarrollo y secuencia kultural en Euskadi de una forma improvisa y desorganizada. Para ello se comprometieron a, 1) intentar desde su esencia hacer los platos tradicionales tal y como eran auténticamente, 2) buscar e investigar platos casi perdidos para introducirlos nuevamente al recetario actualizado vasco y finalmente, 3) ampliar el arte culinario vasco por medio de nuevas recetas, utilizando nuevos ingredientes del país que hasta entonces no se usaran en la cocina vasca.

Como meta principal, muy difícil, tenían poner a la cocina vasca entre las mejores del mundo ya que sabían que estaban reconocidas mundialmente como las mejores la china y la francesa. Y, sin soberbia, pensaban que la cocina vasca, tanto por su calidad como por su tradición, puede alcanzar similares metas.

¿Qué relación tiene la desaparición de la violencia de las calles con el desarrollo de la gastronomía vasca?

ChatGPT: La relación entre la desaparición de la violencia de las calles y el desarrollo de la gastronomía vasca es compleja y multifacética. Por un lado, la estabilidad política y social que ha experimentado el País Vasco desde la desaparición en gran medida de la violencia de la calle ha tenido un impacto positivo en el desarrollo de la gastronomía vasca, ya que ha creado un ambiente favorable para el crecimiento de la industria turística y gastronómica de la región.

Por otro lado, la gastronomía vasca también ha desempeñado un papel importante en la construcción de la identidad y el orgullo regional del País Vasco, y en la promoción de la diversidad cultural de la región. La gastronomía vasca ha sido vista como un elemento clave de la cultura y la tradición de la región, y ha sido utilizada como una herramienta para reforzar la identidad y la cohesión social en un contexto político y social complejo.

Además, también ha contribuido al fortalecimiento de la economía regional, especialmente en las zonas rurales, al promover la producción y el consumo de productos locales de alta calidad y al fomentar la creación de empleo en la industria alimentaria y turística.

En resumen, la resolución del problema político vasco ha tenido un impacto positivo en el desarrollo de la gastronomía vasca, al crear un ambiente favorable para el crecimiento de la industria turística y gastronómica. Al mismo tiempo, la gastronomía vasca ha sido utilizada como una herramienta para reforzar la identidad y la cohesión social en un contexto político y social complejo, y ha contribuido al fortalecimiento de la economía regional.

Dani Lasa: La desaparición de la violencia de las calles con lo que pueda tener de sinónimo con la llegada de la paz al país, se encontró con diferentes aliados para la reconstrucción social. De la misma forma en que esa desaparición pudo beneficiar al tejido de la industria gastronómica, el constructo de una identidad culinaria con sus gentes, productos y costumbres, hizo posible a la inversa que la paz encontrara un ejercicio cotidiano y de baja intensidad, donde cristalizar los gestos de la reconciliación. Solo como ejemplo, no solamente las sociedades gastronómicas sin adscripción aparente, sino las sedes de los propios partidos políticos contaban en cada localidad vasca con restaurantes más o menos afortunados abiertos al público: desde los batzokis hasta las casas del pueblo.

Son muchos los factores vinculados a la gastronomía, desde los históricos, los geográficos o los estrictamente vinculados a la tierra los que han conseguido que el fenómeno de la cocina vasca haya podido extenderse de la misma forma en la que se ha podido extender la mancha de la paz. Probablemente no se puedan entender la una sin la otra, de la misma forma en que intentar reproducir el efecto Guggenheim en otro lugar para revitalizar un espacio urbano en decadencia a través de la construcción de un museo de arte hubiera sido seguramente un fracaso sin tener en cuenta el tejido cultural y socioeconómico que lo hizo posible en Euskadi.

¿Cómo ha conseguido Euskadi llegar a tener una cadena de valor alimentaria tan bien valorada teniendo un balance comercial de alimentos tan desfavorable?

ChatGPT: El País Vasco ha conseguido desarrollar una cadena de valor alimentaria tan bien valorada debido a varios factores.

1) Valoración de la calidad: La cadena de valor alimentaria vasca se ha centrado en la producción de alimentos de alta calidad, lo que ha permitido a los productores obtener precios más altos y competir en el mercado internacional. La calidad y la excelencia de los productos vascos son reconocidas y valoradas en todo el mundo.

2) Innovación y creatividad: Los actores del sector alimentario vasco han sido innovadores y creativos en el desarrollo de nuevos productos y procesos, lo que ha permitido la diversificación de la oferta de alimentos y la adaptación a las tendencias y gustos del mercado. La creatividad e innovación en la gastronomía vasca también ha contribuido al reconocimiento y prestigio de la región.

3) Enfoque en la sostenibilidad: La cadena de valor alimentaria vasca se ha centrado en la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente, lo que ha permitido a los productores cumplir con las expectativas cada vez más exigentes de los consumidores. La sostenibilidad también ha permitido a los productores vascos destacar en el mercado internacional y acceder a clientes que valoran la responsabilidad social y ambiental.

4) Colaboración y trabajo en red: La colaboración entre los diferentes actores de la cadena de valor alimentaria vasca ha sido fundamental para su éxito. La cooperación y el trabajo en red entre los productores, procesadores, distribuidores y otros actores del sector han permitido la creación de sinergias y la promoción conjunta de los productos vascos en el mercado internacional.

En resumen, la cadena de valor alimentaria vasca ha conseguido desarrollar una marca y una reputación sólida gracias a su enfoque en la calidad, la innovación, la sostenibilidad y el trabajo en red. Aunque el balance comercial de alimentos del País Vasco es desfavorable, los productos vascos son valorados por su alta calidad y excelencia, lo que les permite competir en el mercado internacional y obtener precios más altos.

Dani Lasa: Si bien la valoración de un sistema alimentario no se realiza desde la imagen que proyectan los alimentos icónicos de un país, sí habla de la importancia que se le da en el debate público. No obstante, este debate público escasas veces se mantiene desde una postura comprometida, lo que hace que la ilusión y la realidad difícilmente se asemejen.

Lejos de los discursos complacientes, el encadenamiento de serios conflictos, constantes situaciones de inestabilidad, y sobre todo las evidentes implicaciones medioambientales de sistemas alimentarios desequilibrados, están trayendo al centro del debate la necesidad de abordar políticas que tengan en cuenta de forma más realista circuitos locales de producción y consumo de alimentos para garantizar una alimentación sana, nutritiva, con responsabilidad social, priorizando sistemas ecológicos, reduciendo el uso de productos químicos y respetando técnicas tradicionales (Marta Messa, Slow food). La agricultura de explotaciones más cercanas ofrece un producto más cercano, más fresco, protege la fauna local y contamina menos. Comer con nuestros hijos en la mesa compartiendo plato y conversación, sigue siendo una de las herramientas más subversivas para generar criterio en la política alimentaria doméstica, vital a escala global.

¿Qué modelo laboral ha sido el que ha dominado la industria de la alta cocina mundial durante los últimos 20 años?

ChatGPT: Durante los últimos 20 años, el modelo laboral que ha dominado la industria de la alta cocina mundial es el de la “brigada de cocina” o “brigada de chefs”, un sistema jerárquico de organización del trabajo en la cocina que se originó en la cocina francesa clásica y que ha sido adoptado por la mayoría de los restaurantes de alta gama en todo el mundo.

La brigada de cocina se organiza en torno al chef ejecutivo, que es el líder del equipo y responsable del diseño del menú y la supervisión general de la cocina. Debajo del chef ejecutivo, hay varios niveles de chefs y cocineros especializados en diferentes tareas, como la preparación de carnes, pescados, salsas y postres. Cada nivel de chef tiene una serie de responsabilidades específicas y supervisa a los chefs y cocineros que se encuentran en niveles inferiores.

Este sistema jerárquico de organización del trabajo en la cocina permite la especialización y la eficiencia, lo que es especialmente importante en los restaurantes de alta gama donde se sirven menús complejos y variados. Sin embargo, también ha sido criticado por su rigidez y por la falta de equilibrio entre la vida personal y profesional de los trabajadores de la cocina.

En los últimos años, ha habido un aumento en el número de restaurantes que buscan implementar modelos laborales más equitativos y sostenibles en la cocina, como el trabajo en equipo y la rotación de tareas para promover la igualdad de oportunidades y la reducción del estrés laboral.

Dani Lasa: La construcción de escaparates gastronómicos desde los que se promocionó gran parte de los discursos turísticos nacionales se erigieron sobre un suelo laboral que tras años de ruidoso silencio, se evidenció insostenible. Una secuencia de varias generaciones encadenadas, ambicionó un escenario de transformación que se construyó más sobre voluntades que sobre competencias. La capacidad de persuasión de líderes del sector y el reflejo directo de los resultados en las cuentas financieras tanto de los negocios hosteleros como en las de la propia administración posibilitó la puesta en marcha de estrategias de incorporación laboral de difícil articulación. Esta excepcionalidad proveyó una fuerza de trabajo que operaba en un territorio carente de regulación mientras construía un fenómeno admirado globalmente. Copenhague, Nueva York, Londres, Euskadi, Cataluña y muchos otros nodos gastronómicos han acabado mostrando síntomas de desgaste cuando la presión contenida en estos escenarios acabó elevando a público políticas empresariales que vulneraban los derechos laborales conquistados a nivel global, haciendo del de la restauración, un sector cada vez menos atractivo.

¿Cómo se puede alcanzar la conciliación laboral en proyectos creativos, entre ellos los de alta cocina, que exigen mucho talento, una dedicación muy alta y dosis de compromiso siendo actualmente tan difícil de garantizar unas condiciones salariales y laborales justas?

ChatGPT: La conciliación laboral en proyectos creativos, incluyendo la alta cocina, puede ser un desafío, ya que estos proyectos a menudo requieren una gran cantidad de dedicación y compromiso para producir resultados excepcionales. Sin embargo, hay algunas formas en las que se puede abordar este problema y mejorar las condiciones laborales y la conciliación de la vida personal y laboral en el sector de la alta cocina:

1) Establecer horarios de trabajo equilibrados: Se pueden establecer horarios de trabajo flexibles que permitan a los empleados trabajar en proyectos creativos mientras mantienen un equilibrio entre su vida personal y profesional. Los empleadores también pueden establecer horarios rotativos para garantizar que los empleados tengan tiempo suficiente para descansar y recuperarse después de períodos de trabajo intenso.

2) Ofrecer beneficios y compensaciones: Los empleadores pueden ofrecer beneficios como tiempo libre remunerado, seguro de salud y vacaciones pagadas para ayudar a los empleados a encontrar un equilibrio entre su vida personal y profesional. También pueden ofrecer salarios justos y equitativos que reflejen el nivel de habilidad y experiencia de los empleados.

3) Promover la creatividad y la innovación: Los empleadores pueden fomentar la creatividad y la innovación al proporcionar a sus empleados el espacio y las herramientas necesarias para desarrollar sus habilidades y talentos. Esto puede incluir la inversión en tecnología de punta y la capacitación continua en técnicas de cocina avanzadas.

4) Fomentar el trabajo en equipo: El trabajo en equipo puede ayudar a los empleados a compartir la carga de trabajo y a colaborar en proyectos creativos, lo que puede reducir el estrés y mejorar la calidad de vida laboral.

5) Establecer una cultura de respeto y apoyo: Los empleadores pueden establecer una cultura de respeto y apoyo que valora a sus empleados y reconoce su trabajo duro y dedicación. Esto puede ayudar a fomentar un ambiente de trabajo positivo y saludable en el que los empleados se sientan valorados y motivados para realizar su trabajo de la mejor manera posible.

Dani Lasa: Los proyectos de componente creativo donde equipos vanguardistas no solo invierten sus horas y sus capacidades, sino los años de mayor producción creativa están sometidos a tensiones emocionales consustanciales a la actividad creadora.

En muchos de los casos, las personalidades creativas van acompañadas de contextos de gran presión emocional donde resulta difícil tanto establecer una dinámica de recompensa tradicional como unas condiciones de regulación genéricas, pues se trata de actividades de base impulsiva más allá de una racional, por lo cae de forma natural en una lógica difícilmente sostenible.

El proceso de constitución que dio origen a la disciplina creativa en la alta cocina difícilmente se hubiera podido enmarcar en un modelo conciliador dado que exigió de sus promotores una implicación de inspiración vital. Su reivindicación y legitimación construida sobre talentos en cooperación solo podía tener un destino; su fin. La empresa de este proyecto termina cuando la actividad alcanza la legitimación entre el resto de actividades empresariales y académicas. De este momento en adelante, podemos estar hablando de de un desarrollo exclusivamente reproductivo de los protocolos construidos en el proceso constitutivo.

¿Pueden los restaurantes de alta cocina de determinados territorios ser agentes promotores para la transición hacia sistemas alimentarios más sostenibles?

ChatGPT: Sí, los restaurantes de alta cocina pueden ser agentes promotores para la transición hacia sistemas alimentarios más sostenibles en determinados territorios.

Este tipo de restaurantes tiene una gran influencia en la industria alimentaria y son considerados como líderes en el sector gastronómico. Por lo tanto, pueden desempeñar un papel importante en la promoción de prácticas alimentarias más sostenibles a través de sus prácticas y políticas internas y a través de la promoción de la sostenibilidad en la industria alimentaria en general.

Por ejemplo, algunos restaurantes de alta cocina han adoptado políticas de compra responsable y sostenible, eligiendo productos de temporada, locales y de origen sostenible. Estos restaurantes también han implementado prácticas sostenibles en la gestión de residuos, la reducción de energía y agua, y el uso de materiales y tecnologías más sostenibles.

Además, algunos restaurantes de alta cocina están promoviendo la sostenibilidad en la industria alimentaria a través de iniciativas como la promoción de la diversidad de cultivos, la conservación de especies autóctonas, la recuperación de prácticas alimentarias tradicionales y la colaboración con proveedores y agricultores locales para mejorar la sostenibilidad de la cadena alimentaria.

Dani Lasa: Los restaurantes de alta cocina ocupan un lugar privilegiado dentro de la cadena de valor de la alimentación. Son instituciones alimentarias donde se subliman las características materiales e inmateriales de los alimentos que podemos llegar a degustar. La elección de los ingredientes utilizados y las diferentes formas de tratamiento/servicio aplicados atribuye a los elementos de la experiencia gastronómica una significación simbólica de gran poder. Los restaurantes desempeñan una especie de papel ejemplar o prescriptor en la transmisión de los valores asociados a los alimentos y a las políticas que estos promocionan.

Los cocineros desean hoy más que nunca jugar un rol dinamizador en la cadena de valor de la alimentación y los retos globales a los que nos enfrentamos. Su posición estratégica debe valer para promocionar decisiones que ayuden a consolidar políticas de producción y consumo responsable.

¿Qué papel jugarán la gastronomía y los sistemas alimentarios en las sociedades del futuro?

ChatGPT: La gastronomía y los sistemas alimentarios desempeñarán un papel importante en las sociedades del futuro, ya que son fun - damentales para la salud humana, el medio ambiente y la econo - mía. A continuación, se presentan algunos de los roles que estos aspectos pueden jugar en el futuro:

1) Salud y nutrición: La gastronomía y los sistemas alimen - tarios tienen un impacto directo en la salud y nutrición de las per - sonas. En el futuro, es probable que haya una mayor conciencia sobre la importancia de una alimentación saludable y sostenible, lo que puede impulsar un cambio hacia una producción de ali - mentos más sostenible y una dieta más equilibrada.

2) Sostenibilidad: Los sistemas alimentarios pueden te - ner un impacto significativo en el medio ambiente, incluyendo la deforestación, la pérdida de biodiversidad y la contaminación del agua y del aire. En el futuro, es probable que haya una mayor demanda de alimentos producidos de manera sostenible y que se minimice el impacto ambiental de la producción de alimentos.

3) Innovación: La tecnología y la innovación pueden tener un impacto significativo en la producción de alimentos y la gas - tronomía. En el futuro, es probable que haya más innovaciones en la producción de alimentos, incluyendo tecnologías más eficientes y sostenibles, y nuevas formas de preparar y servir alimentos.

4) Economía y empleo: La gastronomía y los sistemas ali - mentarios son una importante fuente de empleo y contribuyen significativamente a la economía en muchos países. En el futuro, es probable que la demanda de alimentos producidos localmente y de manera sostenible aumente, lo que puede generar nuevas oportunidades de empleo en el sector.

En resumen, la gastronomía y los sistemas alimentarios son importantes para la salud humana, el medio ambiente y la economía, y es probable que desempeñen un papel cada vez más importante en las sociedades del futuro a medida que se busca una alimentación más saludable y sostenible.

Dani Lasa: Está claro que los sistemas de alimentación del futuro, por mucho que le pese a la inteligencia artificial, solo podrán ser más responsables, si no no lo serán por mucho tiempo. La gastronomía, como “el conocimiento razonado de todo lo que se refiere al hombre que come y bebe donde su objetivo es la conservación del ser humano por medio de la mejor alimentación posible” –Antonio Hernández-Rodicio– seguirá siendo un instrumento tremendamente importante. No podemos obviar que las necesidades del ser humano deben satisfacerse dentro de los límites sostenibles del planeta.

Por mucho que el cine y la literatura haya querido convencernos de un futuro en el que nos alimentaríamos exclusi vamente a nivel molecular, la realidad es mucho más básica y seguiremos alimentándonos de fuentes tradicionales, si bien éstas deberán superar definitivamente la cultura de la revolución verde y reflexionar sobre la biotecnológica a la que nos adentramos.

La aplicación de una mirada que trascienda lo puramente material nos ayudará a aplicar soluciones complejas a desafíos complejos. Todos somos necesarios para poder abordar este desafío global sin desatender la infinidad de implicaciones que integran los sistemas de alimentación.

Marije Goikoetxea

Home Revista K

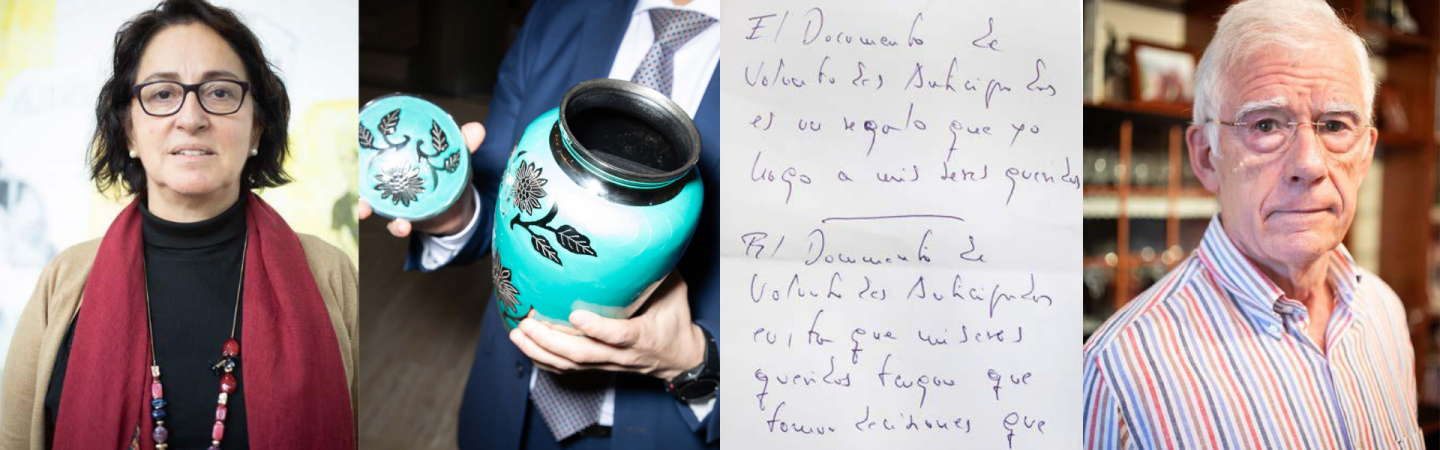

Entrevista a Marije Goikoetxea, publicado en el número 2 de la Revista K.

Fotografías: Vicente Paredes.

Marije Goikoetxea es doctora en Derechos Humanos, psicóloga y teóloga por la Universidad de Deusto, además de Máster en bioética. Entre sus principales intereses están los modelos de cuidados de larga duración, el envejecimiento y la vida con sentido. Conversamos con ella sobre la situación de los cuidados en Euskadi, los cambios necesarios, los paradigmas culturales en torno a la muerte, los testamentos vitales, el suicido y el futuro del final de vida.

¿Cuál es la situación de los cuidados al final de la vida en Euskadi?

Hemos mejorado, el conocimiento y la opinión pública de su importancia ha cambiado, hace diez años era un tema tabú, pero ahora está en la agenda. Sin embargo, siguen estando muy sanitarizados, y dentro de lo sanitario se reducen a lo médico, sin englobar a otros profesionales sanitarios como puede ser enfermería o psicología o incluso fisioterapia.

Durante un tiempo ha sido una buena herramienta, un buen instrumento, buena perspectiva, válida para entender que todo esto requiere una atención desde la administración pública y las instituciones, y que gracias a esto se reconocen derechos como la eutanasia. Pero creo que esa mirada es excesivamente reduccionista porque desemboca en considerar el final de la vida una enfermedad. Y lo que se hace es pensar que, si la gente enferma se cura, y que cuando no se cura y se va a morir, necesitamos otra cosa para que se cure del morir, que no sabemos muy bien qué es.

Ahora empiezan a aparecer nuevas perspectivas, más comunitarias, más integrales, que implican contemplar la muerte desde una perspectiva de ciclo de vida, no sanitaria. Y en ese sentido estamos empezando a hacer camino, pero falta mucho por hacer. Percibo que hace falta un espacio, con cierto nivel de autonomía, que pueda plantear el tema de una manera más transversal, que es algo urgente incluso para las propias personas y sus familias. No sé si sería mejor desde abajo, a nivel municipal, pero desde luego habría que eliminar esa mirada sanitarizada en el abordaje del final de la vida.

El EUSTAT estima que el 40% de la población vasca en 2050 tendrá más de 65 años. A partir de ahora, seremos una sociedad más mayor. ¿Es esto un problema?

Esto no es necesariamente bueno ni malo, es sólo otro tipo de sociedad. Mientras sigamos pensando que esto está mal, seguiremos haciendo propuestas para corregirlo. Debemos partir del hecho de que nuestra sociedad es ya una sociedad diferente, donde dentro de poco tiempo el 30% de las personas van a tener más de 65 años y que van a necesitar cuidados. Entonces, tendremos que empezar a plantearnos cuestiones como quién se va a encargar de esos cuidados y cómo nos vamos a organizar.

Antes hacían falta otras cosas, porque había muchos niños y niñas, y nuestra sociedad está pensada y estructurada para esa demografía concreta que ya no existe. Las propuestas políticas y económicas no se dirigen a la demografía actual, sino a la del pasado. Y eso no va a volver a existir. No es cuestión de una ayuda a padres de bebés de más o menos cantidad, eso son pequeños parches. Lo que necesitamos es un cambio total del sistema de cuidados, darle la vuelta al calcetín.

¿Cómo nos preparamos para ese cambio?

No va a ser fácil, porque nuestro sistema de prestación, ayudas, acompañamiento y protección a las personas que viven en una comunidad está organizado por cajas, y parece que si sacas algo de una caja lo terminas perdiendo. No veo el final de la vida planteado como algo que nos pasa a todas las personas y que tiene que ver con la educación, con los servicios sociales, con el apoyo a las personas cuidadoras y a los profesionales sanitarios, por supuesto, pero con un abordaje comunitario, de poder acercarse a las personas y a sus familias cuando se están muriendo.

También veo muy difícil que el sistema sanitario se flexibilice hacia otro modo de entender la salud, alejado del modelo de detección de patología, con un abordaje mecanicista.

En Euskadi tenemos miedo a ser cuidados, a ser vulnerables, a tener que fiarse de que el otro te va a cuidar bien.

¿Crees que es posible superar ese abordaje mecanicista y sanitarizado del final de vida en Euskadi?

Necesitamos un cambio cultural en el final de vida y los cuidados. En Euskadi tenemos miedo a ser cuidados, a ser vulnerables, a tener que fiarse de que el otro te va a cuidar bien. En algún momento pasó mi madre de entender que ser mujer no era solo para parir y satisfacer a su marido, que había algo más. Ese cambio cultural supone cambio social, y los cuidados requieren un cambio cultural. También vemos el final de vida como algo apartado de todo lo demás. Tú preguntas a un trabajador o educador social sobre esto, y te dice, “¿qué tiene que ver mi formación con el final de vida?” Y un economista ni te cuento, o la ingeniería o la tecnología. Otro cambio cultural es que las instituciones tienen que confiar en la comunidad, y no confían.

La comunidad tiene que confiar en las instituciones, pero las instituciones también en la comunidad, y no confían.

¿Por qué existe esa desconfianza?

Tiene que ver con los valores de nuestra cultura. Hemos sido educados para sacar la vida adelante, y cuanto más independiente seas y menos dependas de otros, mejor. Y lógicamente al final de la vida hay que desaprender eso y aprender a confiar. Hemos introducido el valor de la autonomía como una gran baza al final de la vida, pero esa exacerbación de la autonomía está impidiendo que muchas personas sean capaces de integrar la oportunidad, que es una necesidad, de poder ser cuidado. Es un error, somos interdependientes.

Somos cooperativos para hacer un huerto o un frigorífico, pero cada uno desde su compartimento, sin ninguna relación. Es en realidad individualista. En las cooperativas a veces no hablan entre ellos. Hacer cadenas de montaje entre todos no es cooperar.

Esta mentalidad aplicada a un hospital hace que el auxiliar por la mañana desnude, el siguiente auxiliar duche, el otro seque y la otra vista. Yo, cuando he visto esto les decía: “Hombre, ¿no os parece que se puede evitar que una persona esté desnuda pelada de frío esperando a ver si la anterior ha terminado porque ha tardado más en duchar?” Y me decían: “Si lo hacemos todos todo, todo va a quedar peor. Peor secada, peor duchada, peor vestida”. Y claro, tenía razón. Pero es esa mentalidad de separar, especializar, ingenierizar procesos. Y en el sistema de cuidados, no solo al final de la vida, es lo mismo. Yo psicóloga, tú enfermera y tú trabajadora social, sin relación. Y es una dificultad para el sistema de cuidados, que necesita flexibilidad en función de las necesidades de las personas. Estar bien cuidado es un derecho, pero no se puede hacer todo desde el ámbito mercantil, desde el ámbito público y administrativo o desde el ámbito profesional, porque son ámbitos en los cuales es muy difícil que el factor de confianza se desarrolle. Es una combinación. Es cuestión de justicia y derecho a ser cuidado, pero tiene otra parte relacional, comunitaria, de personas en las que confías, de familia, entendida no como familia nuclear clásica. Y no vale cuidar solo con una parte, no vale separar. Es absolutamente necesario cooperar. Somos cooperativos para hacer un huerto o un frigorífico, pero cada uno desde su compartimento, sin ninguna relación. En realidad es individualista.

Parece que la cultura (K) es clave para repensar el sistema de cuidados al final de la vida en Euskadi. ¿Crees que podemos aprender a confiar?

La cultura no es una ideología, es una ideología que se transforma en un hábito. Entonces la ideología es fácil de cambiar, pero el hábito es muy difícil. O sea, yo tengo una ideología que es que tengo que ser autosuficiente, entonces voy haciendo poco a poco desde mi niñez, un hábito, un modo de ser. Y claro, eso es lo difícil de cambiar ese carácter. Tú no puedes cambiar de ideología y decir, “tengo que aprender a confiar”. Los hábitos son muy difíciles de cambiar, los buenos y los malos, todos, porque se automatizan, nos convierten en un modo de ser, en un carácter. Nuestras universidades y escuelas educan en ser el mejor en lo tuyo, tornero o pastor de ovejas. Es una visión muy de autosuficiencia, de no depender de nadie. Y somos interdependientes.

No nos planteamos cómo nos gustaría morirnos ¿Por dónde empezamos a cambiar ese hábito?

El paternalismo es terrible. Que se reúnan, con la mejor intención, varios profesionales para trazar un circuito de la persona en situación de paliativos sin la persona presente… Las personas con un diagnóstico de una enfermedad irrecuperable que los lleva a un proceso en el que van a morir, son conscientes de que lo tienen. Y habrá que preguntarles. Pensar en que el paciente esté en esa reunión ya parece imposible. Nosotros desde el lenguaje de cada uno hacemos un plan para ti. No es dar opciones de desayuno, desde mi plan y mi menú, es preguntarle al paciente qué desayuna. Es su proceso de final de vida, pero es cultural y nadie nos planteamos cómo nos gustaría morirnos.

Sin embargo, los testamentos vitales están creciendo cada vez más en Euskadi.

Yo he sido una fan total del tema de las voluntades anticipadas, pero me ha pasado un poco como con lo del consentimiento informado, que me he dado cuenta de que hay una parte importante de las personas que lo promueven, que lo hacen porque facilita a los médicos la vida y las decisiones a los sanitarios. No hay un interés en que la persona pueda dejar ese proceso abierto, que pueda volver a pensarlo, porque según va viviendo diferente, puede querer morir diferente. Indudablemente es una buena herramienta para algunas situaciones, para personas que van a pasar de repente, de ser autónomas a dejar de serlo. Pero son la minoría. Es una proporción de personas de las que se mueren que en Euskadi es solamente alrededor de un 15%.

La mayoría de las personas va haciendo un proceso y en ese proceso va integrando su vulnerabilidad, su limitación y a partir de ahí va viendo cómo querrá vivirlo, como nos pasa con la maternidad. No pasa de repente. El proceso de morir se parece mucho. Es algo que vas gestionando.

¿Se puede aprender a gestionar mejor el proceso de morir?

Cuando cualquier persona está en un proceso de final de vida, me da igual si es por eutanasia, por enfermedad avanzada, neurodegenerativa o de suicidio, como no nos hemos muerto nunca, no sabemos cómo hacerlo. Como decía Elisabeth Kübler-Ross, no llevo nada en EL BOLSO justo para eso. Si una persona es capaz de empezar a pensar en su final es como colocarse en un escenario que nunca ha pensado, y requiere de tiempo y apoyos. Creo que ahí se requiere un acompañamiento, que a veces es familiar, otras de mejora de la atención sanitaria, otras de gestionar el dolor, otras veces de despedida y algunas para gestionar la soledad. Por esto es tan importante englobar el final de vida en los cuidados, porque nos da esa oportunidad de plantearlo como algo integral, transversal, holístico. Porque incluso algunas personas que se dedican al final de la vida inconscientemente lo ligan a lo sanitario. Como hemos dicho: es cultural.

¿Qué papel debería tener lo sanitario en esa visión integral de morirse?

Lo sanitario es una vía de entrada. Tú abordas un duelo y parece que requiere de un diagnóstico de una patología para que tenga atención en un centro de salud mental. Y la otra alternativa es hacerte el duelo tú solo en tu casa o apoyarte en cuatro voluntarios. No me parece mal que lo sanitario sea una vía de entrada, pero el final de vida no está dentro de un sistema (llámese empleo, educación) y por eso tiene difícil gestión. Y es un error, porque afecta a muchísimas cuestiones y tiene muchas repercusiones.

Por ejemplo, hay un montón de mujeres migradas que son quienes cuidan a estas personas y eso afecta a cuestiones de empleo. Tendremos que reconocer que morirse bien es una cuestión muy relevante en una sociedad y que quien se dedica al cuidado en ese ámbito o en el ámbito de la dependencia es esencial y que, por tanto, requiere su reconocimiento y su sueldo. Y el sistema de empleo tiene que empezar a enterarse. Y el final de vida afecta también a cuestiones de relaciones sociales en el ámbito comunitario, que es una cuestión que genera ansiedad y sufrimiento, porque no se ha integrado en el ámbito educativo.

El riesgo es pensar que un plan estratégico buenísimo hecho desde sanidad sobre cuidados paliativos va a conseguir que la gente en Euskadi se muera bien. Creo que no es así. Desde la huelga feminista de cuidados decimos que cambiar los cuidados implica cambiar todo el sistema.